2025.Mar.14

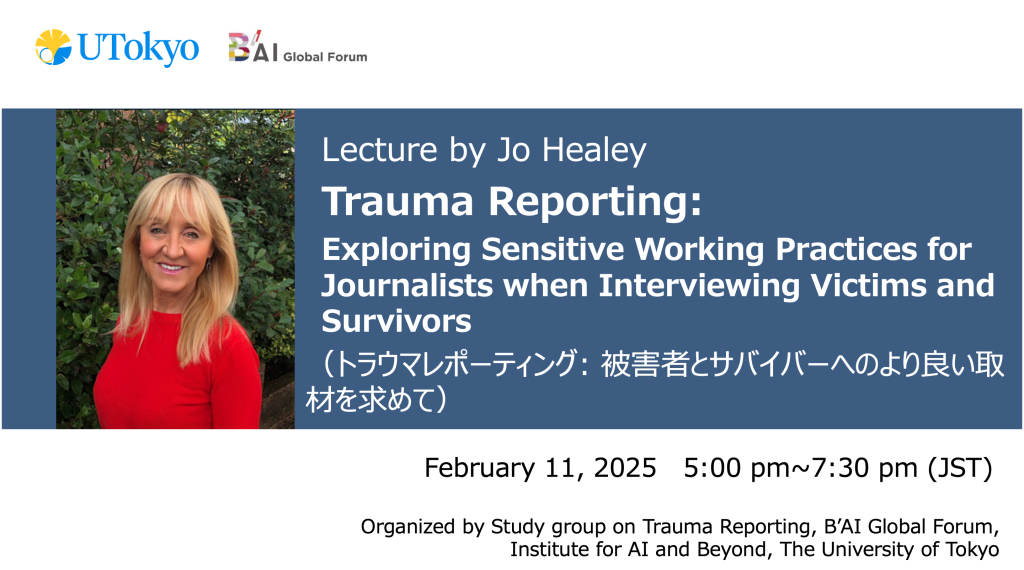

REPORTSJo Healey氏 講演会

「トラウマレポーティング—被害者とサバイバーへのより良い取材を求めて」報告

河原理子(東京大学大学院情報学環 特任教授)

・日時:2025年2月11日(火)17:00-19:40(日本時間)

・場所:Zoomウェビナー

・使用言語:英語、日本語(逐次通訳)

・講演者:Jo Healey氏(ジャーナリスト)

・司会:河原 理子(東京大学大学院情報学環 特任教授)

(イベントの詳細は こちら)

Trauma Reporting 研究会は、2025年2月11日、イギリスのジャーナリストで、Trauma Reporting, A Journalist’s Guide to Covering Sensitive Storiesの著者であるJo Healeyさんによるオンライン講演会を開いた。(後日視聴なし)

ジャーナリストが取材相手のトラウマを認識してより良い行動がとれるように、彼女は公共放送BBCに在籍していたときに、取材者向けの研修を考案した。それを書籍化したのがTrauma Reporting。被害者、被災者、目撃者、家族を亡くした人、性的虐待のサバイバーなど、取材に応じて話してきた人たちの洞察に耳を傾け、専門家の見解やベテランジャーナリストの体験を加えて、構成されている。彼女のアドバイスはとても具体的で、実践的だ。Healeyさんは現在は独立して、国際組織や人権活動家とも連携し、さまざまな国でジャーナリストや大学生に講演や研修をしている。https://www.traumareporting.com/

日本の報道機関では、「被災地・被災者取材」「事件取材/犯罪被害者取材」といった区分けで研修がなされることが多いが、研修の有無も組織によってかなり違う。また、「トラウマ」(深い心の傷)という通底する概念を理解できれば応用がきくのに、そのような視点の研修は乏しく、取材現場の悩みは深い。困難な状況にある人の話を、適切な配慮をしながら、可能であれば聞いて、課題を社会で共有できるようにするという営みは、研究者や人権活動家にも共通のものだ。こうした聴く側の人たちが、Healeyさんが掲げる‘Do your job, do it well, do no harm.’に近づけるように、べーシックな講演をお願いした。

◾️Do your job, do it well, do no harm.

Healeyさんは、「想像を絶する体験をした、ごくふつうの人たち」を数多く取材してきた。「10年ほど前にTrauma Reportingのトレーニングを始めた」という。そもそもなぜ、新たなトレーニングが必要なのか。冒頭、司会の河原が、Healeyさんの本にある、こんな言葉を紹介した。

「ちゃんとしたトレーニングなしに、記者を、家族を亡くしたばかりの人のところへ送り出す伝統的なやり方は、よくて時代遅れ、悪くすればリスキーで、潜在的に有害だ(harmful)ーーそのことが私を打ちのめした」*

講演でHealeyさんは、「センシティブな話を聞くことにはリスクが伴う。聞く側が準備せずにアプローチするのは正しくない」と話した。

「想像を絶する体験をしながら取材にこたえて話してきた人たちのメッセージをしっかりつかみ、できる限り害を少なくすることが重要だ」

そして、殺人事件の遺族、性的虐待のサバイバーなど約10人の当事者の、取材報道に関する体験やアドバイスを音声で紹介しながら、取材者のどんな行為が「思いやり」「尊重」につながり、どんな行為がそうではないのか、具体的に説明した。

◾️どんな接し方がempowerにつながるか

たとえば、「ちょっとした選択肢」や「主導権」の大切さ。トラウマ体験は、意思を無視されたりコントロールを奪われたりする体験なので、撮影のときに「あそこへ行って、これをして」と取材者側がただ指示するのではなく、相談して決められることがあれば意見を聞く方が良いし、うまく進む。答えたいかどうか、何度も確認しながら進めた方が安全だし、もし取材相手が途中で泣き始めても、一方的に打ち切るのではなく、「休憩をとりますか? 続けますか?」などと聞いた方が良い。また、話してもらうことはつらい記憶を呼び戻すことなので、インタビューの最後に、意識を現在に戻せるような会話をすることが望ましい。……など、トラウマを認識した、より良い聞き方のアドバイスは多岐に渡った。

大規模災害などの体験者に、ジャーナリストとのどのような関係がポジティブな要素になったかを聞いた国際調査によると、第一位は「誠実さ(honesty)」。以下、「コントロール」など六つのkey factorsをHealeyさんは説明した。

一方で、ジャーナリストが「プロフェッショナルとしての境界線」を意識することも大切だと話した。

◾️ジャーナリストも影響を受ける

ジャーナリストにとっても、トラウマ体験を見聞きすることは「天地がひっくり返るような出来事」になり得るので、無力感、罪悪感、恐怖、眠れなくなる、激しやすくなる、などさまざまな症状が現れることがある。そういう同僚の症状に気を配りながら、仲間同士で話し合って分かち合うことが大切だ、とHealeyさんは説いた。

質疑応答では、「トラウマに関する取材をした後でスタッフと分かち合いたいが、早く帰りたい人もいる。多くの時間がとれないときは、どうしたらよいか」「記者として対応がとても難しい取材もあり、専門家に相談したところ、あなた自身もかなり疲れていると指摘されて初めて自分のことをふりかえった。日々忙殺されるなかで、どうやって自分をケアすればよいのか」「若手がトラウマ取材を学んで上達したいと思っていても、先輩記者たちから、公正ではないというふうに批判されてしまう」といった質問・相談が寄せられて、Healeyさんがひとつひとつ丁寧に答えた。

後日のHealeyさんの話によると、このような質問は、日本だけではなく、これまで講演や研修をしてきた各国で寄せられる共通の課題だという。

感想では、「インタビューを受けた複数の人たちの声を紹介してくれて、相手の気持ちをよく理解することができた」「若いころにこれを知りたかった」「エンパワーにつなげられるように、六つのポイントを肝に銘じたい」「相手にコントロール意識を持ってもらえるようにするという姿勢が、特に学びになった」「言葉選びに気をつけなければいけないとは思っていたが、なぜその聞き方は悪いのか、なぜこの聞き方はより良いのか、サバイバーの方たちの声を聞いて、理解が深まった」「研究でのインタビュー調査にも共通する」「困難な状態にある人のサポートや公的支援に繋ぐためのヒアリングにも、共通して応用できる」など、「多くの学びがあった」との声が寄せられた。

*It struck me that our traditional approach of …… sending reporters routinely to knock on the doors of the newly and tragically bereaved, without any formal training …… is at best outdated and at worst risky and potentially harmful.